2025初夏企画 河田真智子写真展 島旅と子育ての楽しみ方~医療への信頼より~

2025年初夏企画は河田真智子写真展 島旅と子育ての楽しみ方 ~医療への信頼より~

を開催致します。

2021年のコロナ禍に河田さんはこのgallery0369を起点にして「医療への信頼」写真展を開催。その後沖縄八重山諸島の鳩間島、沖縄本島での巡回展を開催。2023年には写文集「医療への信頼」(みずのわ出版)を発刊。2025年は再びこの場所で子育てをしながら様々な島を巡ってきた河田さんの写真を見ていただこう、医療への信頼がどちらかと言えばインドア的なイメージでしたが今回はアウトドアな風を感じていただく構成で展示します。

河田さんの見つめてきた南の島の光景を山に囲まれた里山に在るギャラリーでのんびりと、のんびりとご覧いただきたいと思います。

展示情報

タイトル:河田真智子写真展

開催日時:2025年6月21日(土)~22日(日)、27日(金)~29日(日)、7月4日(金)〜6日(日)

開催時間:13時~18時

※開催初日についてのご案内:6月21日(土)は15時までの開催。15時からはギャラリートークおよびオープニングパーティー参加者のみとなります。ご了承ください。

駐車場:国道163号線沿いのgallery0369、古民家Hibicore専用駐車場をご利用ください。

展示作品: カラープリント作品、白黒プリント作品

開催関連イベント:

①6月21日(土)15時〜オープニングトーク「河田真智子の見つめてきたこと」を開催します。ギャラリーオーナーで本展企画を担当した松原豊が河田真智子がこれまでに撮影してきた写真の魅力について話します。(河田真智子さんも参加予定、オープニングトークの時間は60分程度を予定しております)

参加費:¥1,100(税込)

参加申込:こちらのオープニングトーク参加申込ページよりご予約ください。

②6月21日(土)17時〜オープニングパーティーを行います。

参加費:¥1,000

参加申込:こちらのパーティー参加申込ページよりご予約ください。

③7月6日(日)午前9時〜12時 「編集者・柳原一徳の哲学」開催します。

みずのわ出版編集者の柳原一徳さんのソロトークを行います。柳原さんは河田さんの写文集「医療への信頼」を編集した方で河田さんのSNSにも登場しています。今回三重で柳原さんの編集哲学のお話をぶっ続け3時間で聞かせてもらいます。非常に貴重な機会ですので是非ご参加ください。

※当日は記録映像の収録を行います。あらかじめご了承ください。

参加費:¥2,000(税込)

参加申込:こちらの柳原一徳トーク参加申込ページよりご予約ください。

柳原一徳プロフィール:みずのわ出版webページ

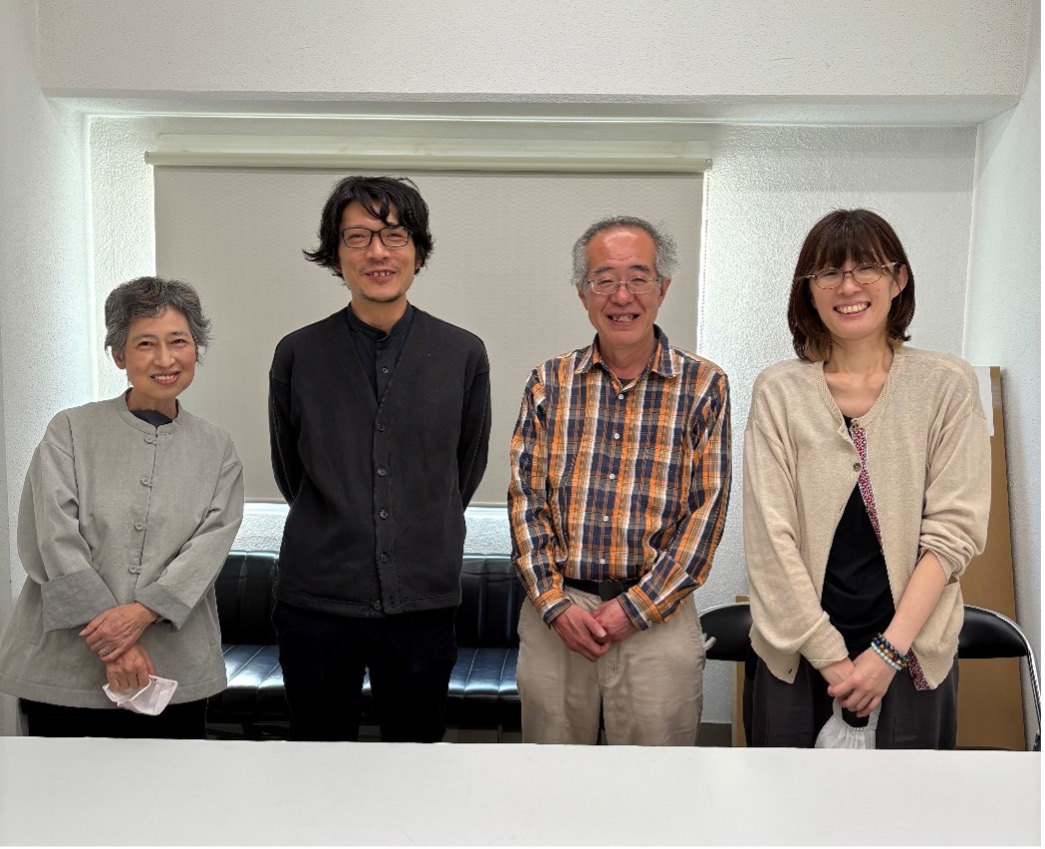

ギャラリートークの様子:

※会場では河田さんがこれまでに出版してきた本や写真作品、ポストカードなどを多数販売致します。手に取って、触れて、読んで、見て、お買い上げを検討していただければと思います。

ー河田真智子さんからの手紙ー

写真展への旅

こんにちわ、河田真智子です。

写真展「医療への信頼」は2021年秋、松原豊さんのギャラリーgallery0369で始まり、沖縄の島々をおよそ1年間巡回しました。その間に写真展図録「医療への信頼」ができ、さらに「医療への信頼 Trust in Medical Cere」(みずのわ出版)を上梓しました。そして、2025年初夏「島旅と子育ての楽しみ方~医療への信頼~」で締めくくられ、写真作品は三重の地・gallery0369に収蔵されます。この最後の写真展にたどりつくまでの旅をご紹介していきます。6月21日の写真展初日に向けて、一緒に旅をしていただきたいと思います。

目次:

写真展への旅 その1 松原豊さんとの出会い

写真展への旅 その2 カメラとの出会い

写真展への旅 その3 写真展の醍醐味

写真展への旅 その4 写真展準備 プロラボへ

写真展への旅 その5 掲載新聞ファイル作成「水たまりを飛び越える」

写真展への旅 その1 松原豊さんとの出会い

2024年6月の写真展 「村の記憶/前とあと++」の会場・街道にて

2024年6月の写真展 「村の記憶/前とあと++」の会場・街道にて

松原豊さんにお会いしたのは、2004年、今から20年前の新宿ニコンサロンの会場です。私の初めての写真展「生きる喜び 脳障害児の16年」の会場で。写真展を見に来てくれた松原さんが、「ボク、今度三重に帰っておもしろいことやるんですよ。河田さん、遊びに来てくださいよ」と、15分ほど話したのです。

この写真展は、娘の夏帆(なつほ)が「長く生きられない」と感じられ、娘が生きているうちに「この世に存在した証を残してあげたい」と考えたものでした。島の写真を撮り雑誌などに載せることはありましたが、紙焼きはキャビネサイズ以上にプリントしたことはない、初めての写真展でした。

(夏帆が生きているうちに・・・)という思いが最大条件でしたので、とにかく貸会場を捜しました。でも、写真を展示できるギャラリーがとても少なく、そしてレンタル料が高いのです。区の美術館のギャラリーは半年先まで予約で埋まっていました。半年後のキャンセル待ちを予約し、図々しくもニコンサロンの審査に応募することにしました。

娘の写真を撮ることに仕事意識はなく、ただの「親バカ」写真です。それを審査に出すというのは抵抗がありましたが、とにかく、生きているうちに!

当時は、障害のある子を世の中に「晒す(さらす)」ことに、批判的な目も多々ありました。ニコンからも、「写真のレベルとして審査には通ったが、審査員の先生と面接して欲しい」と言われました。

審査員:「ご本人の了解はとれていますか?」

河田:「本人は重度の知的障害があり、意思表示ができません。本人の父親(夫)の了解をとりました」

審査員:「こういう写真を世に出す、覚悟、はありますか?」

応募用紙の職業欄には「主婦」と書きましたので、審査員の先生が心配してくれたのだと、そういうことはあとでわかりました。

写真展「生きる喜び」は新聞や、NHKの朝のニュースでも取り上げられたため、普段写真に関わらない人たちがたくさんやってきました。障害のある子を抱きかかえ新宿の高層ビル28階までたどり着く小さな障害児のお母さんもたくさん来ました。ニコンサロンの控室は、障害児のおむつ替えや、胃ろうから栄養液を注入する部屋になりました。

何もかもが初めての写真展で、15分ほど話した松原豊さんがふるさとに帰って始める「おもしろいこと」は何なのだろうと気になっていましたが、障害児を育てることと、島へ取材に行くことで日々は懸命に過ぎて行きました。

そして、その「おもしろいこと」が、写真専門のギャラリーgallery0369の開設であったのです。

<2025年4月14日記>

2021年 河田真智子写真展「医療への信頼」gallery0369での展示風景

写真展への旅 その1 ここまで

写真展への旅 その2 カメラとの出会い

写真への関心は、高校生の頃からあったようです。卒業後の進路について、「短大で2年間勉強をして、そのあと2年写真専門学校に行きたい」という希望を出したことを思い出します。これは、親に出してもらえる学費が4年間までかなと思ったからでした。母親は、「女の子は短大でいい」と言いました。弟が大学に行くための学費の配分です。兄が成績がよく国立大学に入り、当時の学費が年間1万2000円でしたので、私は私立でも4年間の学費を出してもらえることになりました。学校の担任は、「あとから4年制大学に入り直すのは大変だから、まず4年制に行き、それから考えたらどうか」と言いました。

大学生になって島旅をするようになった頃は、写真のことはすっかり忘れていました。人と人との間にカメラ(レンズ)を置かないほうが「素顔」同志のつきあいができるのではないか、と思ったのです。

カメラを持ったのは、大学を卒業して編集プロダクションに入り、そこには写真家の藤本四八先生がいらして、ニコンの新しいカメラ「FE」を買うという話をしているのを聞いて、つられて買ったのです。それが初めてのカメラ、50ミリのレンズがついていました。

それから、その編集プロダクションがつぶれてしまい、プロダクションのオーナーの紹介でマリン企画という出版社に入りました。この頃は、島に関わる仕事をしたいと思っていましたが、写真には関心なし。小さな出版社なので、取材にカメラマンとライターを二人出す予算がない。いきなり一眼レフを渡され、新発売のダイビング機材の物撮りをして来い、との指示でした。そのカメラ、オートでは撮れず、しかも、ストロボの接触が悪く、コードの接触部を指で押さえながらの撮影です。

フリーランスになって、島を取材するようになってからは、自分で写真を撮り、文章も書く、両方できなければ仕事がもらえないのが現実でした。必要に迫られての写真撮影がカメラとの出会い、なのです。

写真を撮るのが楽しくなったのは、28歳の時、雑誌の取材で出版社の写真部の人と私はライターとして、取材に行ったのをきっかけに写真を教えてもらえるようになってからでした。最低限の写真技術を教わり、あとは「楽しく撮る」ことを教わりました。この頃は、取材のための島の写真は仕事として撮るようになっていました。

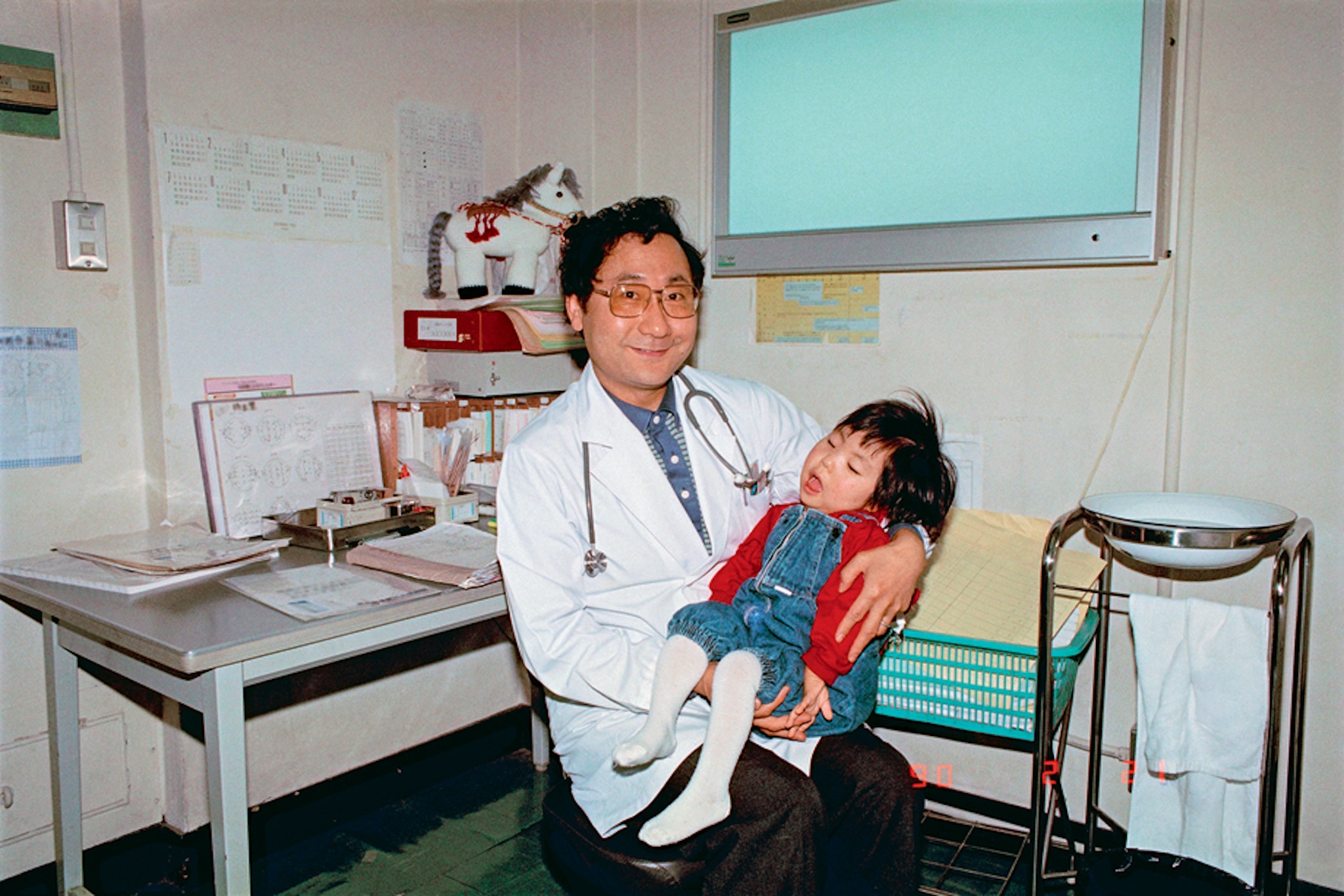

娘の夏帆が生まれたのは34歳の時。生まれた赤ん坊は仮死で生まれ泣かず、ラジオのコマーシャル出演で練習をした1分間を5回数えたところでかすかに泣いたようです。

「死んでしまうのかもしれない」と思い、分娩台の上に身を起こし、横に置いてもらったカメラで娘を取り囲む医師達の写真を撮りました。

<2025年4月20日記>

1987年5月 妊娠7か月での取材 沖永良部島

1987年5月 妊娠7か月での取材 沖永良部島

1987年7月16日 仮死で生まれ、泣かなかった。分娩台の上で身を起こして

1987年7月16日 仮死で生まれ、泣かなかった。分娩台の上で身を起こして

写真展への旅 その3 写真展の醍醐味

1回目の写真展は、2004年3月でした。タイトルは「生きる喜び 脳障害児の16年」です。島旅の写真は仕事で撮っていて、雑誌等の旅ページに掲載してもらいました。ポジフィルムでの撮影がメインです。が、夏帆を撮った写真はほとんどがコンパクトカメラで撮ったものでした。「ダメ元」で応募したニコンサロンで写真展をすることになりました。何しろ写真プリントは、キャビネサイズ(ハガキよりも少し大きいサイズ)以上のサイズに引き伸ばしたことがないので、それを大きく引き伸ばすことができるのか?

モノクロネガ、カラーネガ、スライドありでしたので、ニコンの担当者からプロラボ「写真弘社」を紹介していただきました。営業担当の原田さんに教わりながらの準備でした。さらに助けてくれたのは、デザイナーをしている友人、清水良子さんです。写真展は空間をデザインするもの(?)かと思いました。それは、紙媒体の雑誌や本作りとは全く違うことのように思えました。会場に何度も何度も足を運び、人がどういう動線で動くか、部屋に入った時、最初に視線が行くのはどこか? 他の人の展示は、どんな大きさの写真を何枚使っているか観察しました。展示計画が具体的になった時、方眼用紙をつなげて壁面に見たて、写真プリントの縮小版を作り方眼用紙に貼りました。この設計図作り、(今ならばパソコンでやるはずです)でも、紙に貼る方が実感が湧きます。

何度も行くので、ニコンサロンの担当、長町文聖さんからも声をかけてもらうようになりました。ある日、「河田さん、写真と写真のあいだは3センチになっていますけれど、いいんですか?」とにかく、計算が苦手。300ミリと30ミリを間違えたものと思われます。(また、やり直し)この写真展までに私は5冊の本を上梓しています。すべて島の本です。写真に関しては、50歳のまったくの素人。現実的には、空間構成はデザイナーである清水さんがやってくれました。写真展の告知は、毎日新聞で大きく取り上げられ、また朝のNHKニュースでも8分間オンエアーされたため、たくさんの人が来ました。埼京線の開通とも重なり、新宿駅西口の交番で「河田さんの写真展はどこでやってますか?」と聞く埼玉おばさんが途絶えない事態になりました。交番には写真展DMが貼られる始末。初日に入り口カンターは900人を越えました。「あら、美術館でやっているのかと思ったら、狭いのね」と言われたり、障害児を抱っこした若いお母さんが必死の思いで、高層ビル28階まで登ってきて、「すいません、おむつを替える場所、ありますか?」と聞かれ、ニコンサロンの控室はベビールームになっていました。孫に障害があって、というおばあさんからは、夏帆の着物姿の写真を見て、「七五三に着物を買ってあげたいと思ったのだけれど、障害があるでしょ、お嫁さんに嫌味な気もして迷っていたのよ」と、まるで人生相談が始まったりしました。また、政治運動をしているらしいおじさんが、大きな声で「あんたねえ、こういうことは世の中に発言するべきなんだよ!」と説教を始めます。そういう時は、モニターで会場の様子を見ている長町さんがすっと来てくれトラブル発生しないようにして下ました。会期2週間のあいだ、あまりに多くの人に会うと、写真展会場に来ている人が大きく三つに分けられるのがわかりました。

一つは、写真愛好家 普段も写真展を見ている人

一つは、写真の仕事関係者 業界の人

一つは、新聞やテレビを見て、写真展は初めて見る人、障害児の家族

です。時間帯によっても来る人が違う。2時、3時のすいている時間帯に来るスーツ姿の人は、きっと、障害児の父親なのではないか。

福祉の集まりには女性が多いものですが、会場がオフィス街にあるということもあり、男性の見学者が多かったです。夏帆の16年間の軌跡を年齢順に並べましたが、第3コーナーから第4コーナーになるところで、昼寝の写真のアップがあります。男の人たちはここで立ち止まります。私は見ている人の邪魔をしないように離れて立っています。男の人は、メガネを取って、目をぬぐっているようでした。その心の振動が会場の空気を振動させて私の体に伝わってきました。そして、私の心も震え、目に涙が溜まります。この人は、きっと障害児の父親に違いない。自分の子と、自分の人生をその眠る夏帆の写真に重ねているのかもしれない。

これが、空間を共有するということなのか。写真展の醍醐味は、この「空間の共有」なのかもしれない、と思いました。そういう人は、ほとんど会話をせず、私に頭を下げ、静かに出て行きます。私も黙って頭を下げます。なんだか・・・お葬式みたい・・・(もしかしたら、この人は、お子さんを亡くされたのかもしれない)

写真母の仕事部屋で眠る夏帆 13歳

また、写真展の楽しさは、見てくれた人がいろいろな感想を言ってくれることにあります。その中の言葉で印象に残るものがありました。「こういう写真は日本では評価されにくいかもしれないけれど、ヨーロッパでは受け入れられるものだと思いますよ。良質な映画を見たような気になった」と言ってくれました。利害関係のない人の言葉だからこそ、嬉しい。写真を見てもらうことで、自分では気づかない自分自身に出会うようです。これからも写真を撮り続けようと思いました。そして、この写真展のあと、私は島旅作家という肩書の名刺を捨てました。過去の実績の上に立っていては、自分を甘やかすと思ったからです。写真の勉強をしたい。「写真家一年生」の始まりでした。

写真展への旅 その4 写真展準備 プロラボへ

5月半ば、短期間ですが沖縄に行ってきました。行き先は大きな病院で外科医を訪問。島の医療に関しての取材です。

日本医学ジャーナリスト協会というのがあり、私は西日本支部に所属しています。フールドとして取材している地域が鹿児島、沖縄の島々だからです。秋の新聞週間シンポジウムで離島医療を取り上げてもらうことになりました。

気がつけば、写真展まで1カ月を切りました。プリントをお願いしている都内プロラボ「写真弘社」をご紹介します。最初に写真展をした21年前からプリントをお願いしています。河田の写真デビューはニコンサロンでの写真展「生きる喜び」でした。この頃からプリント技師・レジェンドの茨木憲二さんにお世話になっています。

茨木さんが、素人の河田にさまざま教えてくださって、育ててくださいました。「写真弘社学校」と呼んでいます。

当時は「ダイレクトプリント」で、暗室のなかでプリント調整をするものでした。私も暗室のなかに入れてもらい茨木さんが手をかざしたりする動作を暗闇の中で見せていただきました。その写真を2023年6月に大きく引き伸ばしたものを、営業の吉木さんと茨木さんに持ってもらいました。何気なく撮った写真が時を経て、大切な記録になります。

2023年6月 吉木さん(左)と茨木憲二さん

そして今回の写真展に合わせてプリントをお願いしました。また、写真保存のため「医療への信頼 Trust in Medical Care」で使った91点の写真を2組と大学や医療機関に貸し出すための写真をプリントしていただいたので、相当の量になりました。写真は今回のスタッフです。モノクロ写真担当の澤﨑暁生さん、カラー担当の茨木憲二さん、営業の吉木さんです。

2025年5月 写真弘社にて 左から河田、澤﨑さん、茨木さん 吉木さん 撮影は相蘇さん

今回は、茨木さん、澤﨑さんのコメントもいただきました。新しいスマホでの録音で音が聞き取りにくいかもしれません。澤﨑さんは、モノクロの厳しい場面をバライタ紙にプリントしていただきました。「厳しい場面なので、全体のバランスを考えながらプリントしたとのことです。

動画1 茨木さんのトーク

動画2 澤﨑さんのトーク

河田は写真学校にも行ってない素人ですが、写真の仕事もしてきました。そして写真展をするという機会を得ました。それを支えてくれたのは、いいラボとの出会いがあったからだと思います。今は、写真プリンターを使い自分でインクジェット「印刷」をすることが多いと思います。が、プロの目を通して「プリント」してもらうことによって学ぶことが多いこともお伝えしたいと思います。そして、記録を遺すという意味では、印画紙への写真プリントが最強だと思います。

(5月26日記)

写真展への旅5 掲載新聞ファイル作成「水たまりを飛び越える

写真展ギャラリーのオーナー・松原豊さんから「河田さんが載った新聞が見たいなあ、壁一面に貼るってどう?」と軽く言われたのでした。最初の写真展をやる時も、「コロナだから、河田さん来れなくても写真送ってくれれば、ひっつき虫で壁に貼るから大丈夫」という、軽いノリでした。江戸時代を思わせる堀から堀へ隣町に移動するような小さな渡し舟、船頭さんがひとり、長い竿で水底を押して進む小さな舟のイメージで、軽く乗りました。

ところが、実はその「舟」は小さな舟ではなく、大海に乗り出す大きな「船」だったのです。外洋に出て、沖縄の海を1年以上も旅した「写真展」です。さらには、写真展図録「医療への信頼」を作り、それをベースに書籍「医療への信頼 Trust in Medical Care 」(みずのわ出版)を上梓するに至ったのです。

新聞記事は壁貼りではなく。ファイリングは、20歳代から30歳代に差し掛かりました。写真は、1987年、夏帆(なつほ)が生まれる2か月前に受けたインタビューのもの。

夫の田舎の義姉から電話があり、「マッチ大変よ! 農業新聞に載っている。おじいちゃん(義父)が見たら大変だから隠したけど、子どもが生まれても島旅を続けるって、書いてあるわよ!」とんでもない!嫁!許されぬ。出産2か月前の明るく元気なキャラクターの河田真智子。義父は農協で新聞を見たらしい。「うちの嫁も、(田舎の人にとって権威ある)農業新聞に載るなら、大したもんだ」と言ったとのこと。しかし、そのあとに障害児を産む嫁・・・夏帆が最重度の障害を持って生まれ、人生は、どのように展開していくのか?母親になってからの私が、人生本番ということでしょうか。

34歳までに新聞に載った記事は、48枚。まだまだ写真ファイル作業は続く。新聞に記事も書いていますが、それはファイルせず、掲載されたものに限定。雑誌インタビューも除外。つい、読んでしまいはかどらないのですが、もしかしたら、私の人生は「写真を撮ること」のよって「助けられて」きたのではないか。人の一生には、やはり苦難はあるもの。

「障害を乗り越える」という言葉は嫌いですが、思い切って「水たまりを飛び越える」瞬間はあるもの。その時、そこに写真があった、と思うのです。

写真が、勇気を与えてくれるのです。

水たまりを飛び越える河田真智子(撮影 柳原一德)

2025年6月1日記

展示記録: